東京・向島に本社を構えるヒロカワ製靴は、墨田区の“ものづくり魂を体現する、押しも押されもせぬ存在だ。そのヒロカワが40年来つくり続けている渾身(こんしん)の最高級紳士靴ブランド、スコッチグレインが、ふるさと納税の返礼品として名乗りを上げた。3年ほど前のことである。

「東日本大震災に見舞われた方に義援金を贈ろうと思いまして。1300セットを完売した正月の『福箱』の売り上げの一部を区に届けた、その時に区長からふるさと納税のお話をいただいたのがきっかけです。墨田区のものづくりを盛り上げる力になれるならと参加を決めました。これがとても好評で、初年度にもう返礼品のトップに躍り出ました。翌年からは靴に加えて店舗で使えるご利用引換券の提供を始め、納税額も売り上げも好調に推移しています」

2代目社長・廣川雅一氏は頬を緩める。そして今年、墨田区のさらなるイメージアップと税収増を目指して、約30に上るラインアップに、「ふるさと納税でしか手に入らない最高級のスコッチグレイン」を投入する。

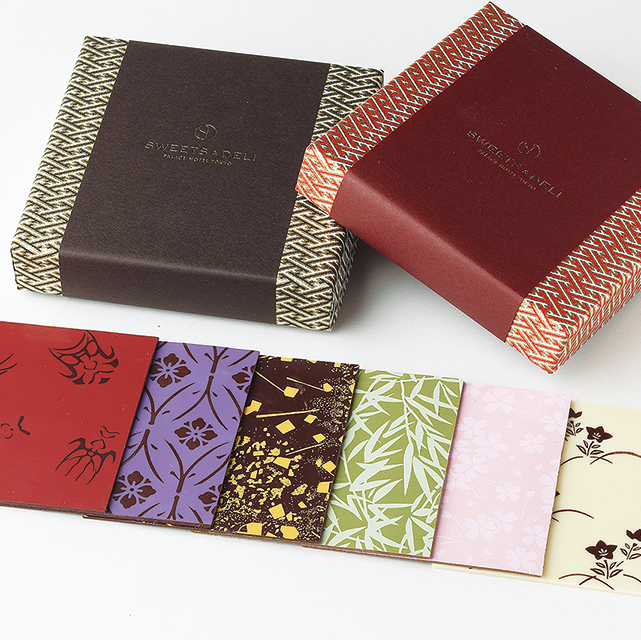

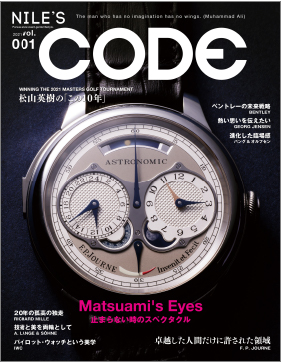

その名は「フィオレット」。三つのモデルがそろう。いずれもアッパーの革にヨーロピアンボックスを使用したハイグレード仕様。ドイツ・ワインハイム社がスイスの高地で育った生後約6カ月程度の子牛の皮からつくったカーフだ。革の繊維が細かく、柔らか。肌理(きめ)細かく、光沢のあるつや感が魅力だという。寄付金額29万4000円の方へのFl2221・2222では中でも最高の品質とされるヨーロピアンボックス“エクストラ”を使用。磨き込むほどに光沢を増す、希少なエレガントカーフである。

この2モデルは、靴底がまたすごい! フレンチトラッドの代表的な靴ブランド、J.M.ウエストン社が所有するタンナー(革鞣なめし業者)、バスタンの主になるベンズなのだ。

「バスタンは1870年代から『伝統的な植物鞣し法』を行うフランスでも唯一のタンナーです。牛原皮を樫の樹皮から抽出したタンニンでおよそ3カ月、じっくり鞣します。その鞣された革を樫のチップとサンドイッチ状に重ね、工場の外に掘られた直径・深さ3mほどの穴に埋め、1年かけて熟成します。乾かして仕上げることも含めて、全工程に要する期間は1年半。3カ月もあれば完成する今の手法と違って、化学が発達する前の、自然から人間が得た知恵で革を鞣しているのです。摩耗に強い“一生もの”の靴底ですね。ちなみに寄付金額22万円の方への『Fl2223』モデルのソールもオイル加工をした特別なもの。イタリア製で、柔らかく耐久性があります」

スコッチグレインのこだわりは社長が自ら買い付ける極上の革にとどまらない。コンマ数ミリの調整を続けてつくり上げる木型や、美しいステッチを生み出す「グッドイヤーウェルテッド」という製法など、創業以来の職人技を固く守り続けている。

ふるさと納税で職人の集う墨田区を応援すると同時に、スコッチグレインの限定品が手に入るとは、なかなかいい投資ではないだろうか。

●スコッチグレイン銀座本店 TEL03-3543-4192