米国の代表的な株価指数であるダウ工業株30種平均(NYダウ平均)が10月に月間で14%も上昇し、1カ月の上昇率としては約46年ぶりの高水準を記録した。

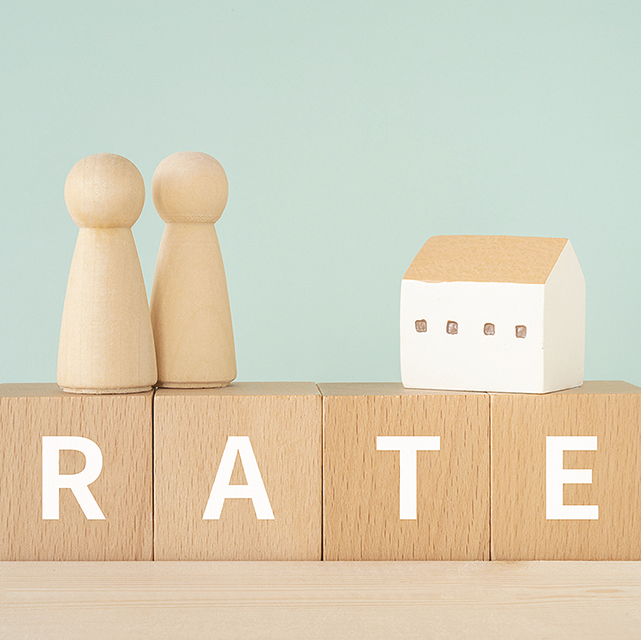

既報のように、NYダウ平均は今年の初めに3万6952ドルの史上最高値をつけた後に反落し、10月初旬には2万8660ドルまで約22%もの大幅な下げを演じていた。大幅下落の最大の理由は、言うまでもなく米連邦準備制度理事会(FRB)が大幅利上げの実施を複数回にわたって連続で決定してきたことにある。

米金利が上昇するほど、将来性に期待して割高な水準まで買い上げられていたテクノロジー銘柄を中心に売りたたく動きが加速し、全体の地合いも悪化。株安の逆資産効果が懸念される状況に陥ったうえに、連続利上げの“効果”が米国の経済実態を悪化させるとの懸念も強まり、市場全体がシュリンクする事態となった。

以前から、過度な利上げ(金融の引き締め)が景気を悪化させる「オーバーキル」を懸念する声は聞かれていた。それでも、FRBは「景気を多少犠牲にしてでもインフレ抑制のために引き締めの手綱をしばらくは緩めない」との姿勢をあらわにした。米株市場でリスクマネーが鳴りを潜めるのも道理である。

現実問題、連続利上げによって米国の住宅業界はわかりやすく壊滅的なダメージを受け、多くの住宅関連業者が廃業に追い込まれている。全米住宅建設業者協会(NAHB)とウェルズ・ファーゴが集計・発表している住宅建設業者指数は10月に38まで下がり、同指数の低下はデータでさかのぼれる1985年以降で最長の10カ月連続となった。また、米供給管理協会(ISM)が発表した10月の製造業総合指数(NWI)は50.2と、直近5カ月で4回目の低下となり、活動縮小の領域に近づいたことを示した。

こうしたことから、足元では“引き締め過ぎ”のリスクを警戒する声が頻繁に聞かれる状況へと徐々に変化し始めている。場合によっては、FRBがそろそろ利上げのペースを鈍化させるのではないかとの“期待”が強まってきているわけである。それこそが、10月の記録的な米株高の最大の要因と考えていいだろう。

ただ、仮にFRBが利上げペースを鈍化させても、まだ引き締めが終了するわけではない。そして、いずれその悪影響がデータとしてバックミラーに映ることとなり、結果的に米株価の上値は抑えられがちとなる公算が大きい。

片や、依然として日本銀行(日銀)は超緩和的な金融政策方針を見直す姿勢を微みじん塵も見せておらず、市場では円安の状況が継続している。おかげで、良かれ悪あ しかれ円安の恩恵にあずかる国内上場企業の4-9月期決算では、足元の好調ぶりを示すケースが少なからず見受けられている。まして、日本はコロナ禍の行動制限を本格的に解除するタイミングが主要国の中でも遅かったことから、今頃になって経済再開の動きが顕著になってきている。結果、サービス業を中心に業績の急回復が見て取れるようにもなってきている。

世界のマネー潮流は、まずロシアを避け、昨今は中国からも撤退し始めている。当面、欧州はエネルギー問題を抱え続けることとなり、米国はいったん「景気後退局面入り」となりそうである。結果、日本株は消去法的に選好されやすくなると見ることができるものと思われる。

THIS MONTH’S RECOMMENDATION

観光は地域のためにある

コロナ後の観光業はどうあるべきか。これまでに新聞記者として蓄積してきた「現場の声」を反映させながら、有効なヒントになり得る事柄を数多く示している点が興味深い。観光業はすそ野がかなり広い産業であり、国として「観光立国」を目指すことはやはり重要である。ことに「観光は地域のためにある」という視点から、人口減に苦しむ地域経済を底上げしていくことの意義は大きい。多くの実例から地域を変える各地の努力・工夫を学ぶ。

田嶋智太郎たじま・ともたろう

金融・経済全般から戦略的な企業経営、個人の資産形成まで、幅広い範囲を分析、研究。講演会、セミナー、テレビ出演でも活躍。