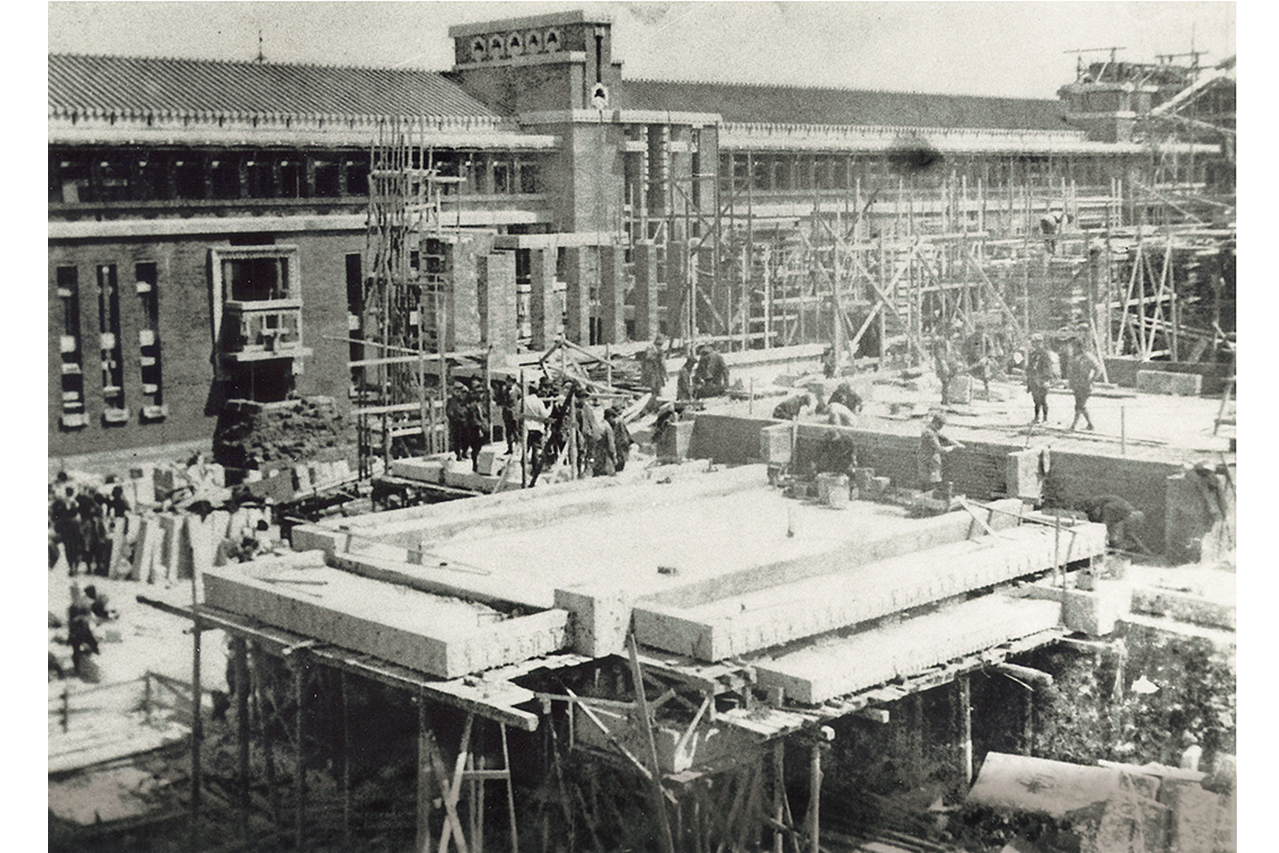

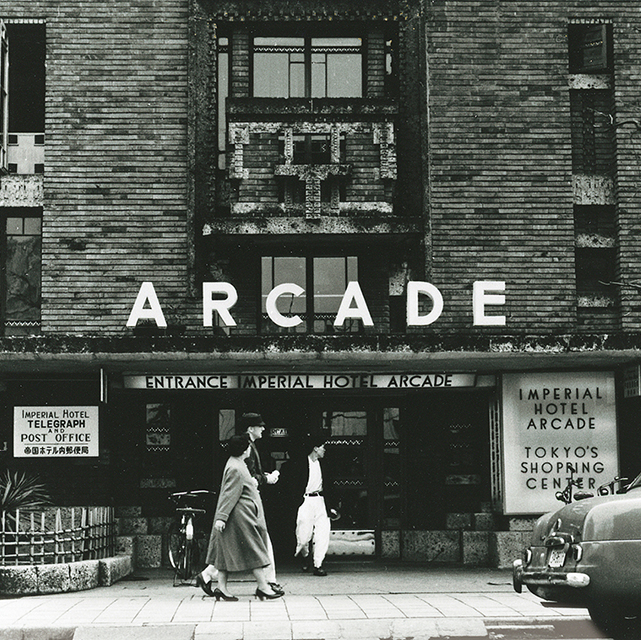

明治時代を中心とした歴史的建造物などを移築・ 保存・展示している博物館 明治村にあるライト館の中央玄関。開業当日に関東大震災に見舞われるも、被害は軽微。奇しくも造りの堅牢性が証明された。残念ながら、ライトは完成を見ずに後を弟子の遠藤新らに託し、日本を離れたが、ホテルは40年以上の“現役生活”を全うした。

通称・ライト館、誕生物語

フランク・ロイド・ライトの名を聞くと、即座に「帝国ホテル」を想起する。「アメリカの生んだ近代建築の巨匠が、日本のホテルの設計を手掛けた」こと自体が、また斬新な意匠とともに描き出す建物の世界が衝撃的だったからだろう。多くの人の記憶の中に「ライト=帝国ホテル」の方程式が刻み込まれたように思う。しかし一つ、疑問が残る。「帝国ホテルはどのようにしてライトと出会ったのか」―。その疑問を解く鍵を握るのが、1909(明治42)年に37歳で支配人に就任した林愛作だ。彼こそがライトを起用した張本人なのだ。どんな人物か。

1873(明治6)年、群馬県に生まれた林は、13歳で親戚を頼って横浜へ。外国人居留地に近いこの地で7年を過ごしたことで、大いに文明開化の刺激を受けた。またアメリカ人宣教師を通して英語や聖書に触れる機会に恵まれたようだ。その流れのままに19歳で、米サンフランシスコへ渡ったのである。

その後、マサチューセッツ州のマウントハーモンスクールに学び、卒業後は、江戸時代から続く美術商、山中商会に就職した。そして欧米の富豪や美術品愛好家と仕事をする中でニューヨークの社交界にも溶け込み、多くの一流人との知己を得たという。ライトはその一人だったのだ。

一方、ライトは帝国ホテルの設計という仕事をどう受け止めたのか。おそらく一つの良い転機になると喜んだのではないかと推察する。というのもちょうどその頃、「プレイリースタイル(草原様式)」と呼ばれる独自のスタイルで一躍“建築業界の寵児”に躍り出た彼だが、さらなる進化と新しい刺激を求めていたのではないかと思われるからだ。日本での仕事は心機一転して新たな世界を切り開くうえで、一服の清涼剤になったに違いない。それは、 1923(大正12)年に開業した帝国ホテル2代目本館、通称・ライト館のすばらしさが如実に物語る。

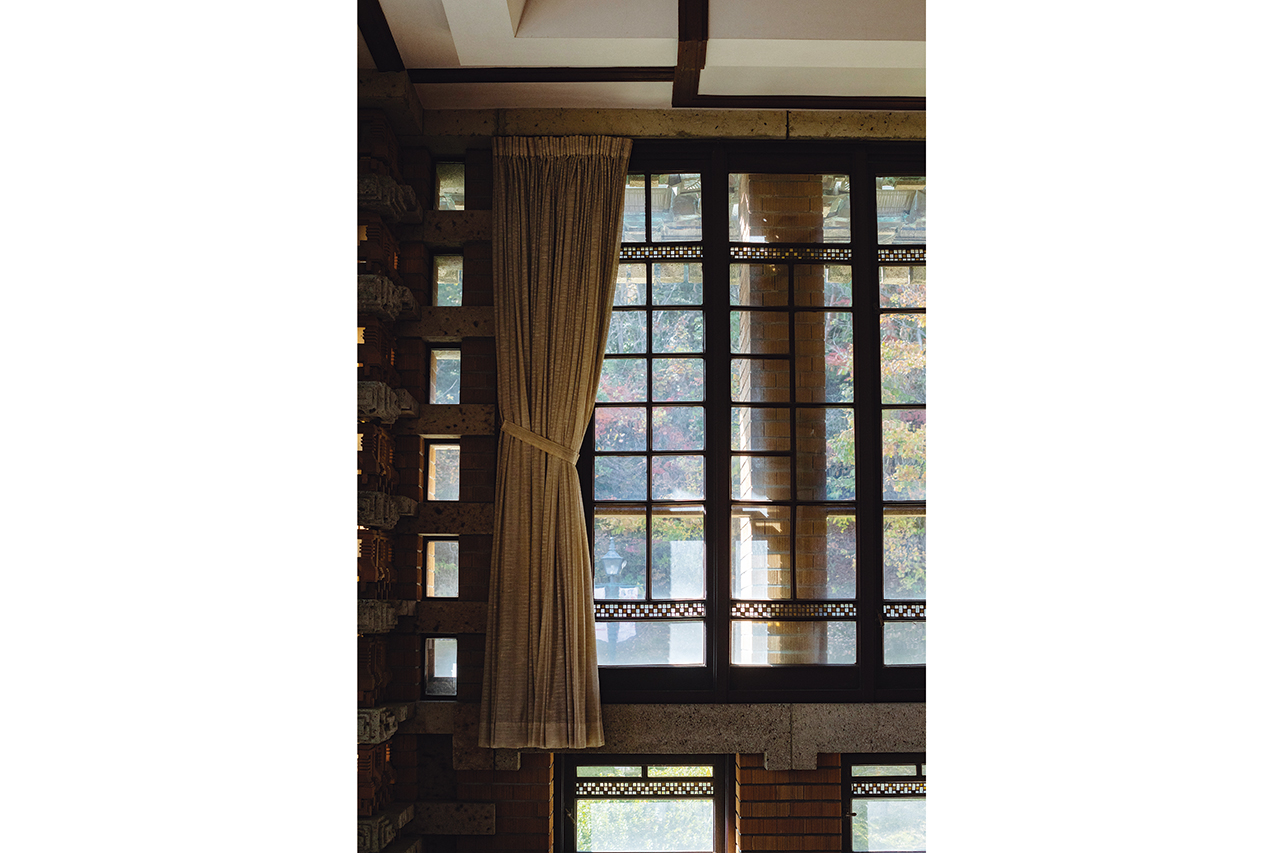

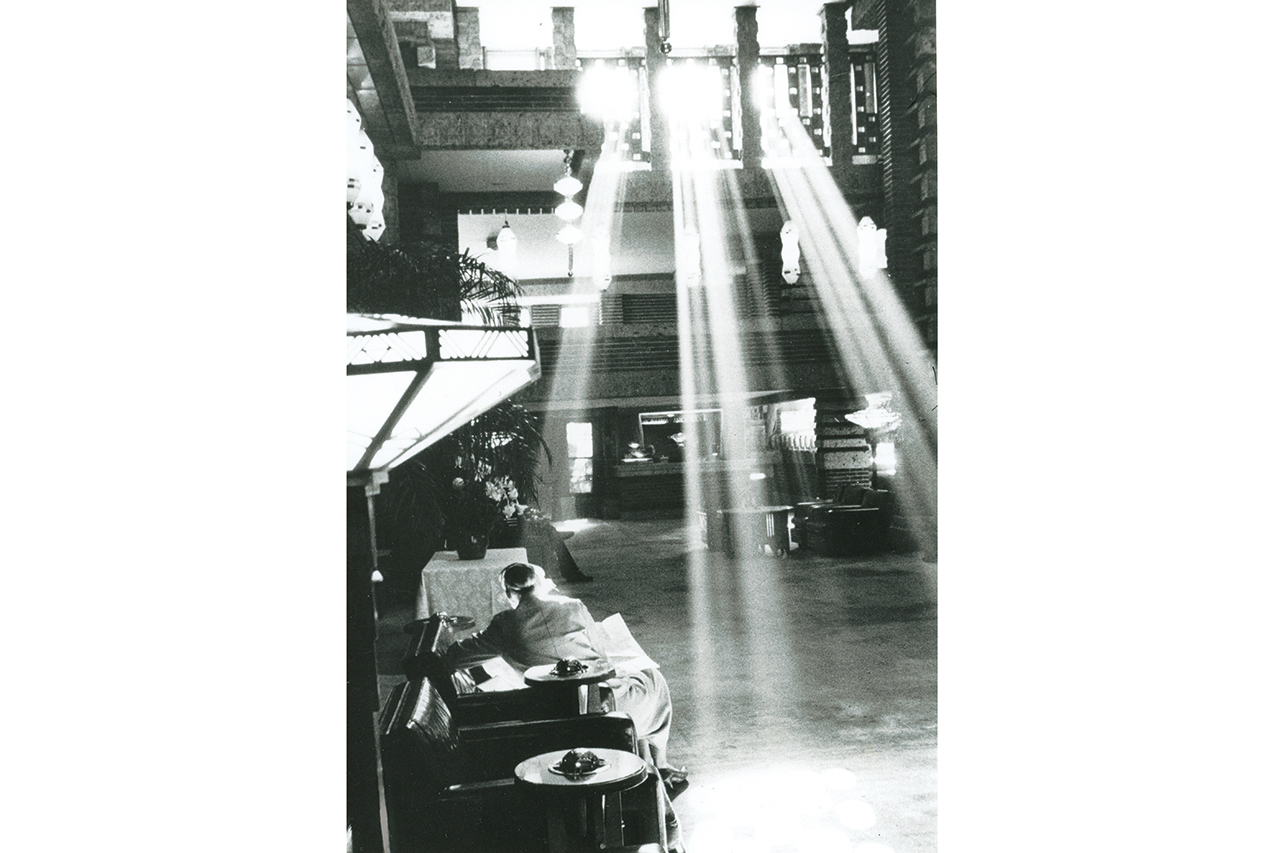

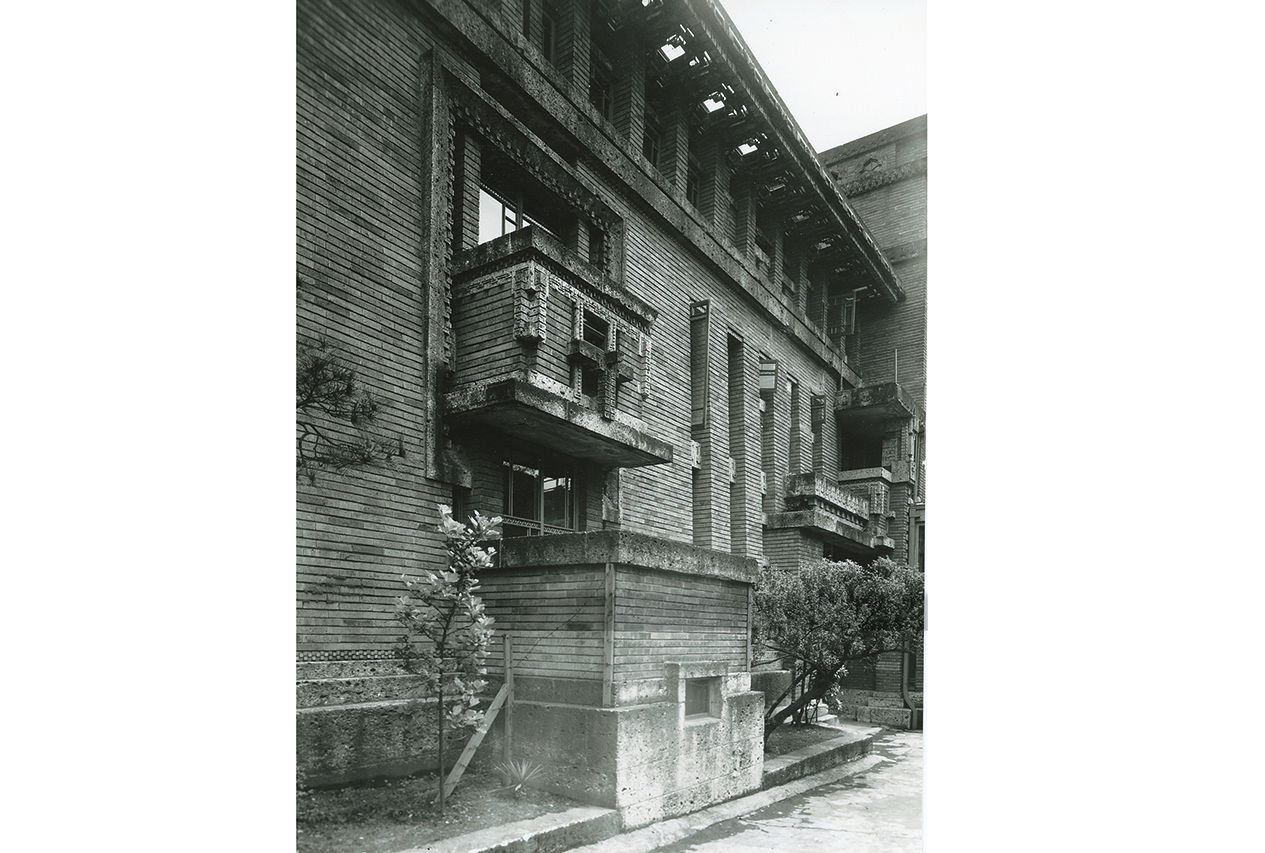

帝国ホテル2代目本館の最大の特徴は、建物の内外に大谷石と黄色いスダレ煉瓦(スクラッチタイル)を多用し、そこに施した多彩な幾何学模様により独特な世界を描出しているところ。中央に池を配したシンメトリーな構造が圧倒的な存在感をもって見る者の心に迫ってくる。また壁画や彫刻、家具、敷物、照明器具、食器など、インテリアの大半をライトが自ら手掛けたあたり、建築とインテリアとの調和を重視する理念が貫かれていると感じる。

圧巻は、数々の彫刻と装飾に彩られたメインロビーだ。中央玄関内の全ての空間が、3階までの吹き抜けを囲むように配置され、階段を上るごとに異なる視界が楽しめる。

華やかさと安らぎを具現化したこのライト館は、1968(昭和43)年に解体され、すでに建物自体の使命は終えたが、17年後に正面玄関部分のみが愛知県犬山市の博物館 明治村に移築されて復活!以来37年を経た今なお、往年の威光をそのままに、新しい命を紡ぎ続けている。

「東西を俯瞰する眼—帝国ホテルとライト— 後編」へと続く。

●博物館 明治村

愛知県犬山市内山1

TEL0568-67-0314

www.meijimura.com