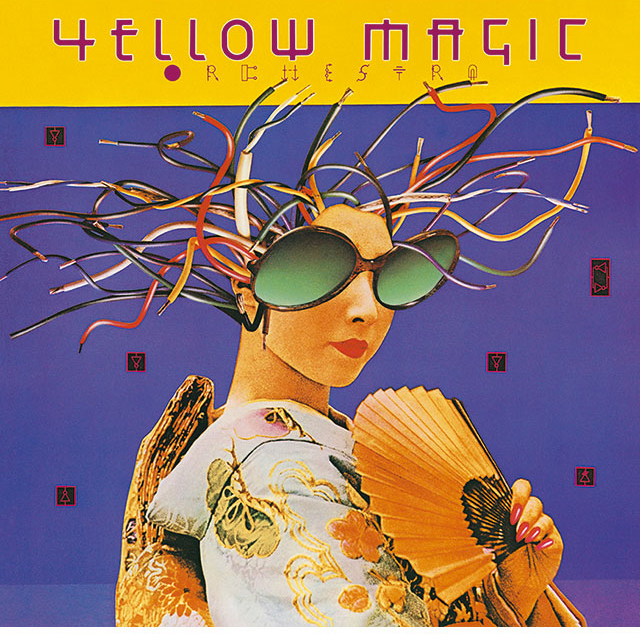

YMOがデビューした1978年の音楽シーン

YMOがデビューした78年当時の音楽シーンはどんな状況だったでしょうか。当連載の第1回で、80年代のシティーポップが今、改めて海外でもてはやされていることに触れましたが、そのきっかけとなった『プラスティック・ラヴ』の竹内まりやさんや、サザンオールスターズのデビューがこの年。資生堂のCMソングとして同年にヒットした矢沢永吉さんの『時間よ止まれ』のレコーディングに坂本龍一さんと高橋幸宏さんが参加していたことも興味を引きます。またこの時期、Charさん、世良公則さん、原田真二さんが“ロック御三家”と呼ばれ、ドラマ『西遊記』のオープニングテーマとなった「モンキー・マジック」をヒットさせたゴダイゴも人気バンドとなっていました。

余談ですが、当時、島根県の中学3年生だった筆者はハードロックにかぶれ、キッス、クイーン、エアロスミスを入り口に、ディープ・パープルやレッド・ツェッペリン、ジェフ・ベックなどへとさかのぼり始めていましたが、同年夏のCharさんとゴダイゴのジョイントツアーを見て、大いに感化されたことを記憶しています。

その一方、アメリカにおけるテクノサウンドの先駆者的ニューウェーブバンド、ディーヴォによるローリング・ストーンズの『サティスファクション』のカバーに腰を抜かしたのもこの頃でした。80年代を前にして、日本でもYMOのみならず、テクノミュージックの準備が着々と進み、79年にはP-MODEL、ヒカシュー、プラスチックスの“テクノ御三家”と呼ばれるバンドもデビューします。ただ、筆者もそうであったように、60~70年代のロックや、当時流行のフュージョンなどになじんだ人々の耳には、テクノの「ピコピコ」サウンドに、やや抵抗感があったり、この類の音楽を理解できていない部分があったのも事実でした。

YMOは、翌79年に発表したアルバム『ソリッド・ステイト・サヴァイヴァー』がオリコン1位、ミリオンセラーの大ヒットを記録、人気を決定づけます。その後、『増殖』(80年)、『テクノデリック』(81年)、『浮気なぼくら』( 83年)、『サーヴィス』( 83年)とオリジナル・スタジオ・アルバムを発表し、83年に“散開”。わずか5年の活動期間でしたが(その後、リユニオン活動が行われることになりますが)、日本を超えてその影響力はグローバルに広がり、チルドレンを自任するアーティスト、ミュージシャンもあまた存在しています。

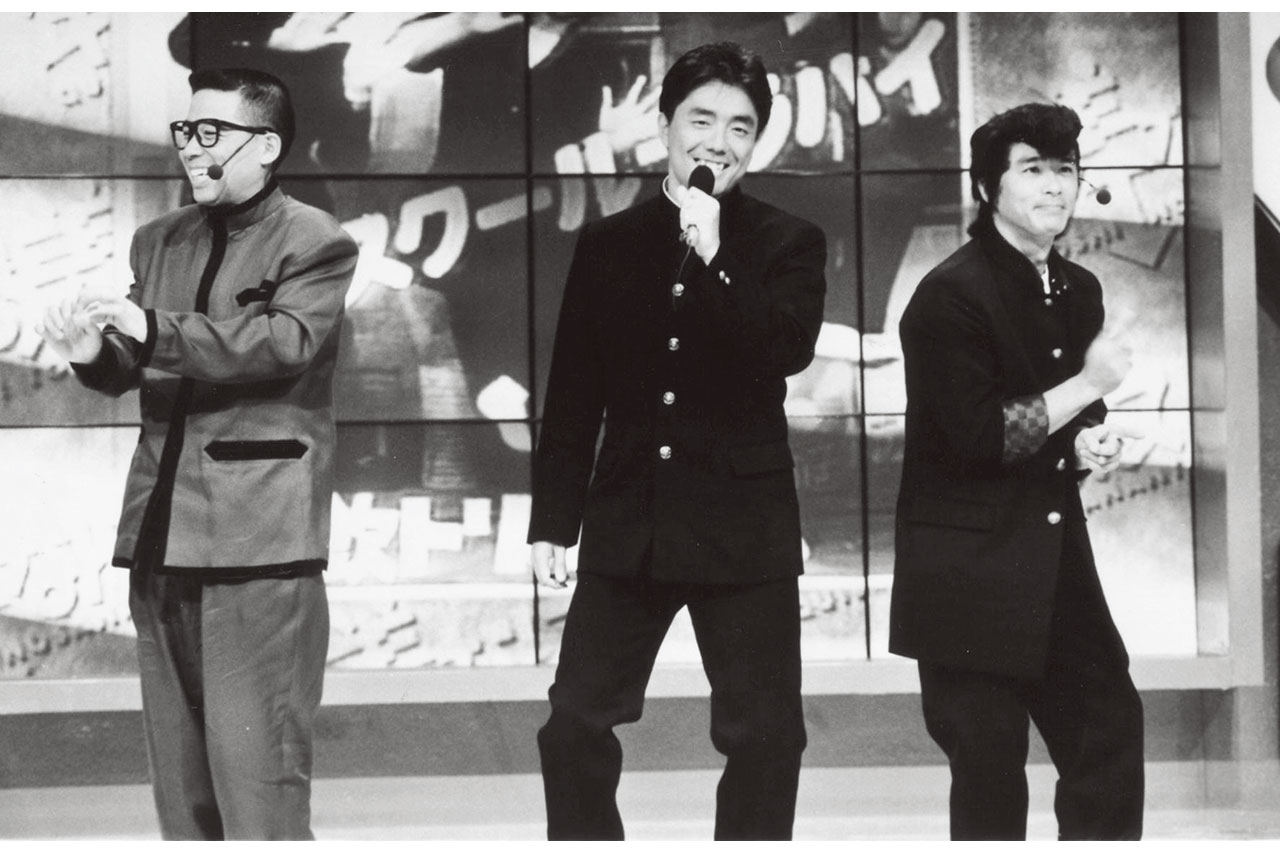

イモ欽トリオ大ヒット‼テクノがテレビを席巻

YMOの業績や評価にここで言及するつもりも資格もないのですが、一つ言えるとしたら、音楽愛好家が楽しんでいたテクノというジャンルを、お茶の間に浸透させたのもYMOの功績ではなかったかと。そのきっかけとなったのが、81年にリリースされたイモ欽トリオの『ハイスクールララバイ』だったように思います。

欽ちゃんこと、萩本欽一さんのコント番組『欽どん!良い子悪い子普通の子』に出演していた、ヨシオ役の山口良一さん、ワルオ役の西山浩司さん、フツオ役の長江健次さんの三人によるユニットで、YMOとたのきんトリオをもじったネーミング。YMOの人気絶頂期に、作曲・編曲を細野さんが担当した『ハイスクールララバイ』が、累計160万枚の大ヒットとなり、三人は数多くの音楽番組に出演。TBSの『ザ・ベストテン』では8週連続1位の偉業を成し遂げました。

この作詞は松本隆さん。細野さんとは旧知の間柄で、はっぴいえんどにドラマーとして参加し、その頃から作詞を手掛け始めます。75年の太田裕美さんの大ヒット曲『木綿のハンカチーフ』よって歌謡界で作詞家としての存在感を高め、筒美京平さんとのコンビで、数々の名曲を生み出していきます。当初、松本さんは「歌謡界に友達はおらず、単身赴任していた」という発言をしていますが、赴任先で旧友と再会を果たし、さらにYMOの面々が歌謡界、芸能界と接点を持ち始めるきかっけになった仕事が『ハイスクールララバイ』だった、といえそうです。

以降、細野さんは松田聖子さん、中森明菜さん、小泉今日子さんはじめ、数々のトップアイドルへの楽曲提供やプロデュースに携わっていきます。坂本さんは、欽ちゃんの番組から生まれた女子トリオのわらべや伊藤つかささん、高橋さんもピンク・レディーなどとの仕事を手掛けることに。YMOの稀有な才能が、徐々に日本の歌謡界、芸能界をも変えていったわけですが、優れた人材を取り込んでは、大衆向けに魅力ある商品を生み出す芸能界の包括力と言うか、魔力のようなものにも改めて驚きを禁じ得ません。

今回も、YMOそのものをちょっと避けてしまった感もありますが、また回を改めて、YMOに向き合ってみたいと思います。