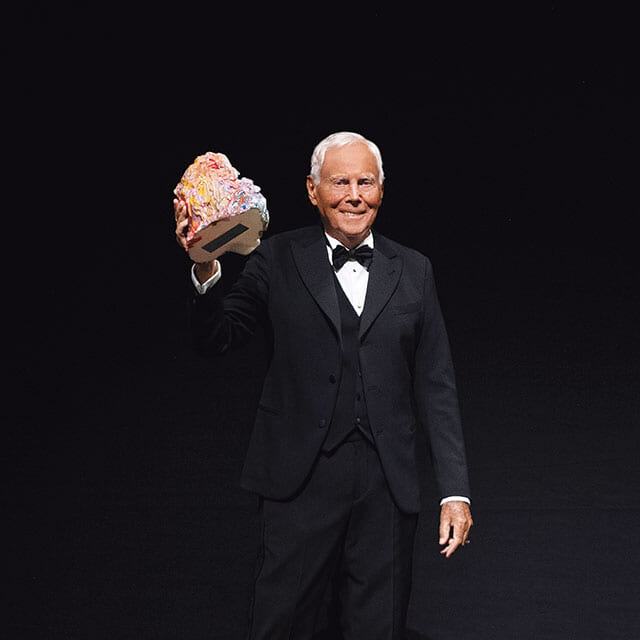

1934年、北海道札幌市生まれ。55年新東宝ニューフェイス第4期生として俳優デビュー。新東宝倒産後、下北沢駅近くに開業したバー「ムード」が評判となったことをきっかけに飲食業に進出、ビル・マンション経営など実業家として成功。演劇の世界への思いから、81年「ザ・スズナリ」、82年本多劇場をオープンし、以降劇場の開業・運営を進め、現在は下北沢8劇場、新宿1劇場のオーナー。自身も年に数回、俳優として舞台に立つ。演劇に対する功績により数々の賞に輝き、2022年には第29回読売演劇大賞芸術栄誉賞、令和4年度東京都名誉都民の表彰を享ける。

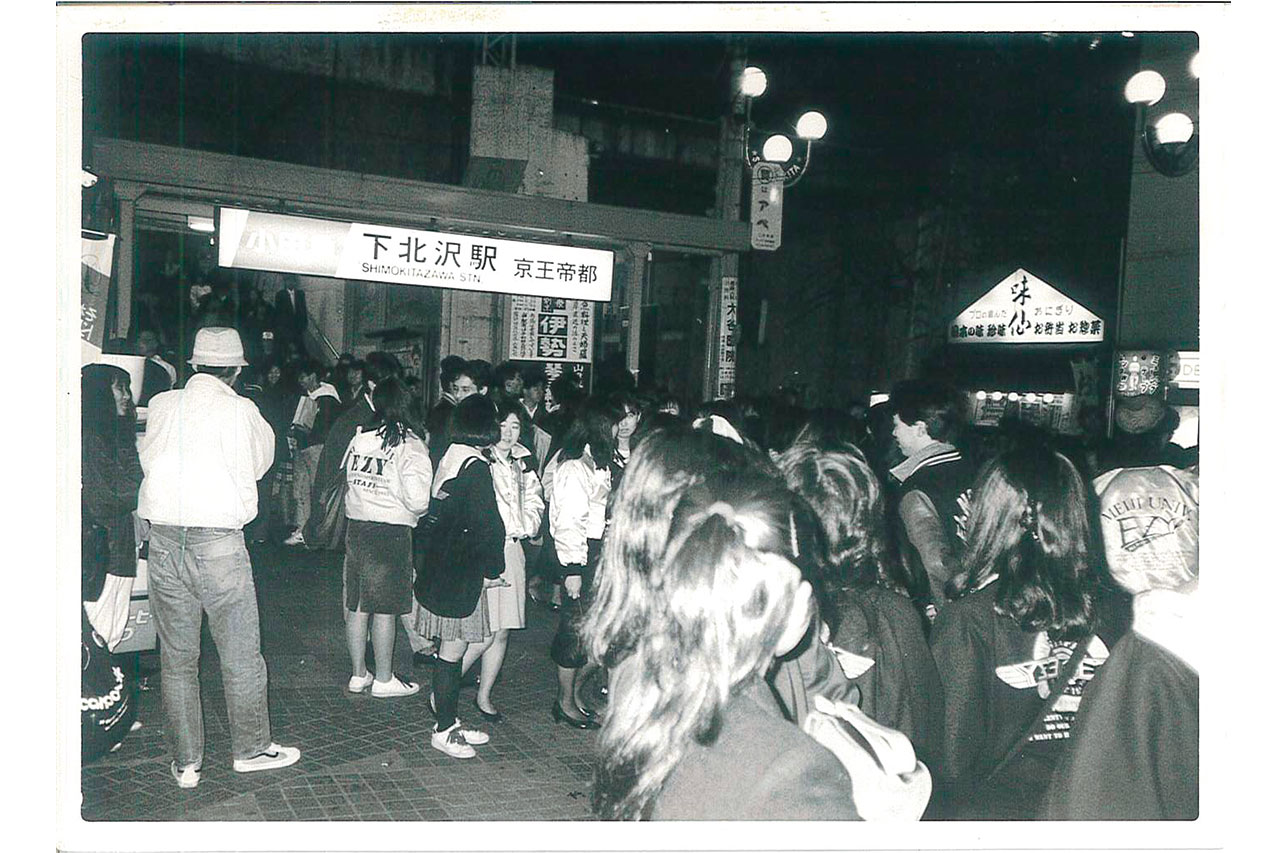

1980年代、小劇場ブームが巻き起こったことをご記憶の方も多いでしょう。野田秀樹さん率いる「夢の遊眠社」、鴻上尚史さんの「第三舞台」を始め、人気劇団のチケットが入手困難となるほどの爆発的な人気を呼び、社会現象となりました。

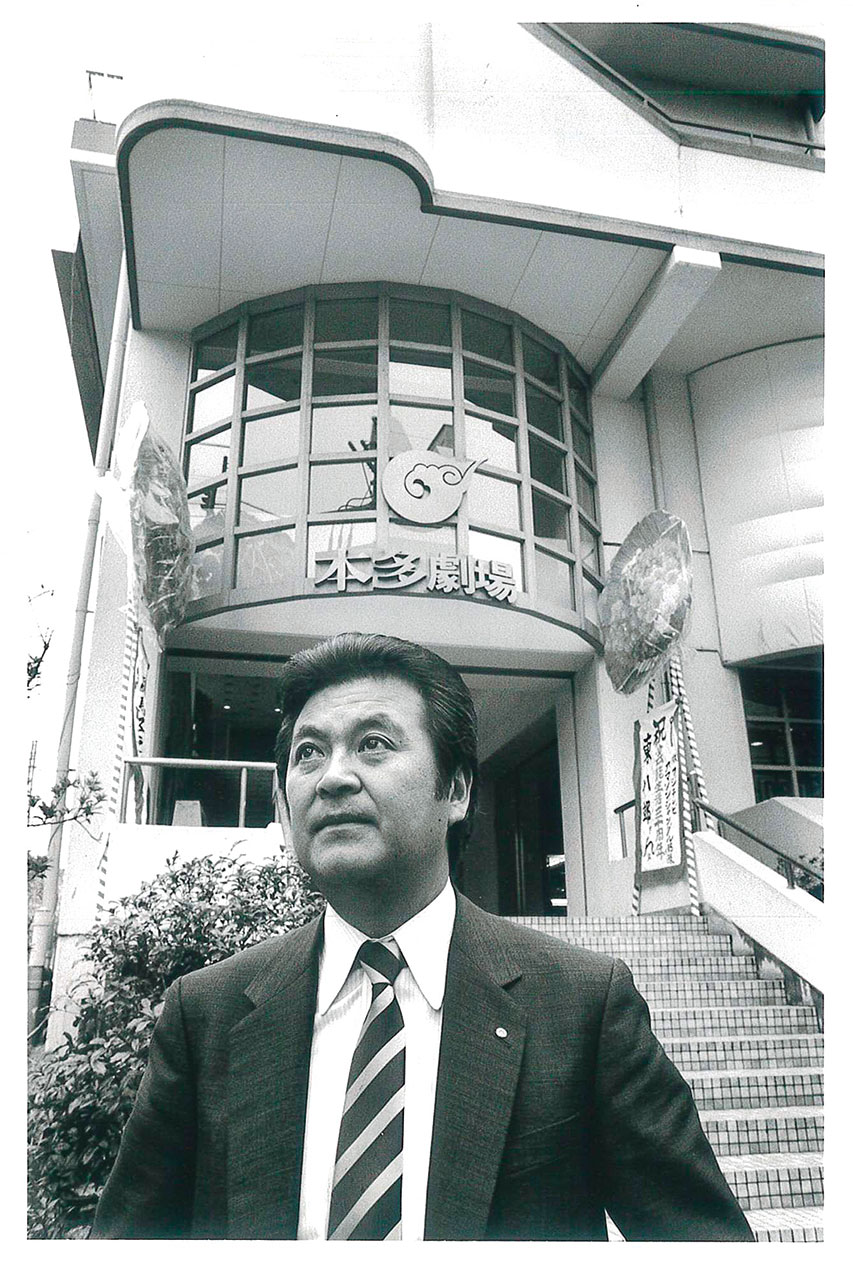

60年代には寺山修司さんや唐十郎さんら、反体制運動や前衛運動の影響を受けたアングラ劇などの小劇場第一世代が台頭。70年代には、つかこうへいさんに代表されるメッセージ性とエンターテインメント性とを融合した第二世代が人気に。そこからの流れを受け、80年代の小劇場第三世代では、非日常的な物語性、饒じょう舌ぜ つな言葉遊び、肉体を駆使した激しい動きなど、それまでとは異なる舞台表現が多くの人の心を捉えました。その震源地こそ82年オープンの本多劇場であり、それに先立ち81年に開場したザ・スズナリでした。

インタビューに応じてくださった本多劇場グループ創業者、本多一夫さんはこう回想します。

「本多劇場を作ったら、ちょうど野田秀樹が出てきて、ウチでやりたいって言ってきてね。1カ月公演を年に3回、3年ぐらいやりましたけど全部満員になりましたよ。野田さんから、もっと公演日を増やしたいと言われたけど、『ダメだよ、それじゃ野田劇場になっちゃうから』って(笑)。『第三舞台』もウチでよくやってましたよ。鴻上さんは頭のいい人だという印象でしたね。それから加藤健一さんも、ずーっとウチでやってますよ」

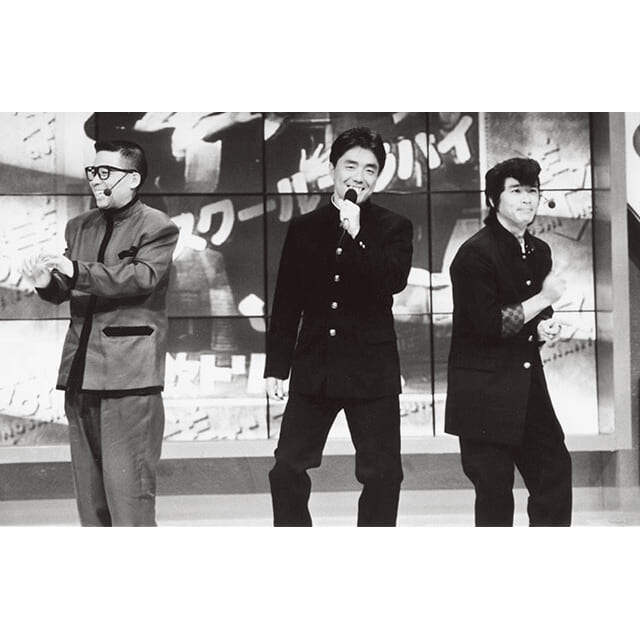

80年代初頭から小劇場ブームを劇場主として支え続ける本多一夫さんとは、どんな人物なのか? 1934(昭和9)年、札幌の出身。幼少期から劇に興味を持ち、高校卒業後、北海道放送演劇研究所に入所。55年には新東宝ニューフェイス第4期に1万6000人の応募者の中から合格。同期に三ツ矢歌子さん、原知佐子さんらがいました。

上京後、「新宿にも渋谷にも、祖師ヶ谷大蔵の撮影所に行くのにも便利」な下北沢暮らしが始まります。しかし、俳優として芽が出ないうちに新東宝は倒産。俳優を諦め、将来を悩んでいると、行きつけの定食屋のおかみさんの勧めで、当時は珍しかったバーを開業。当初こそ客足は芳しくなかったものの、新東宝の同期の女優陣がしばしば訪れ評判を呼び、大繁盛店に。その後、出店を重ね、ついには60軒以上の飲食店に加え、ビル・マンション経営など、実業家として大きな成功を収めます。

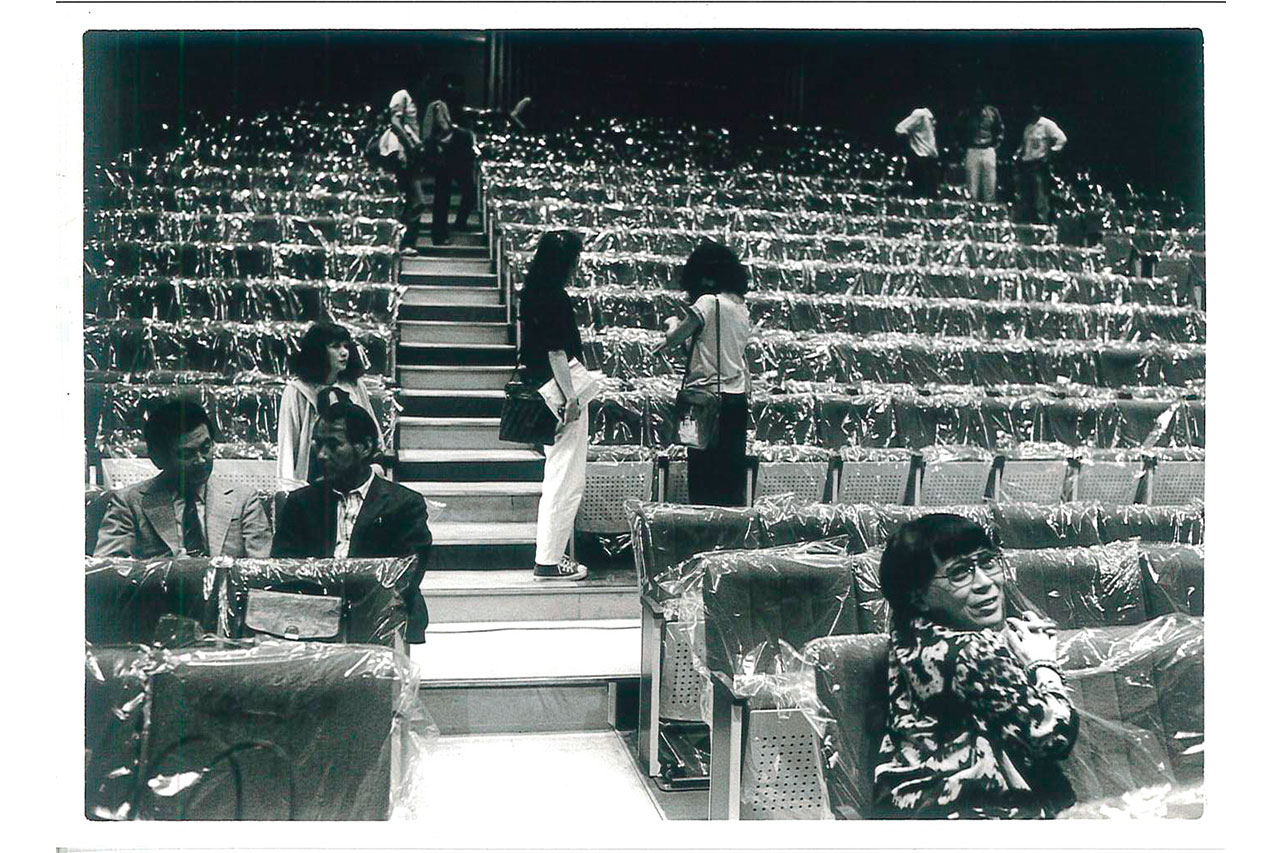

そんな本多さんの芝居熱がぶり返してきたのが40歳を前にした頃。下北沢駅前の銭湯跡地450坪を取得し、念願の劇場建設に乗り出します。当初は300人規模の構想だったといいます。「でも初代新国立劇場演劇部門芸術監督を務めた渡辺浩子さんから『300人じゃトントン、400人のを作ってよ。それでなんとか採算が取れる』と言われ、さらに土地の買収を進め、約1000坪、386人の規模にまで広げました。舞台美術家の朝倉摂さんからも、劇場設備のさまざまなアドバイスを受

けましたよ」

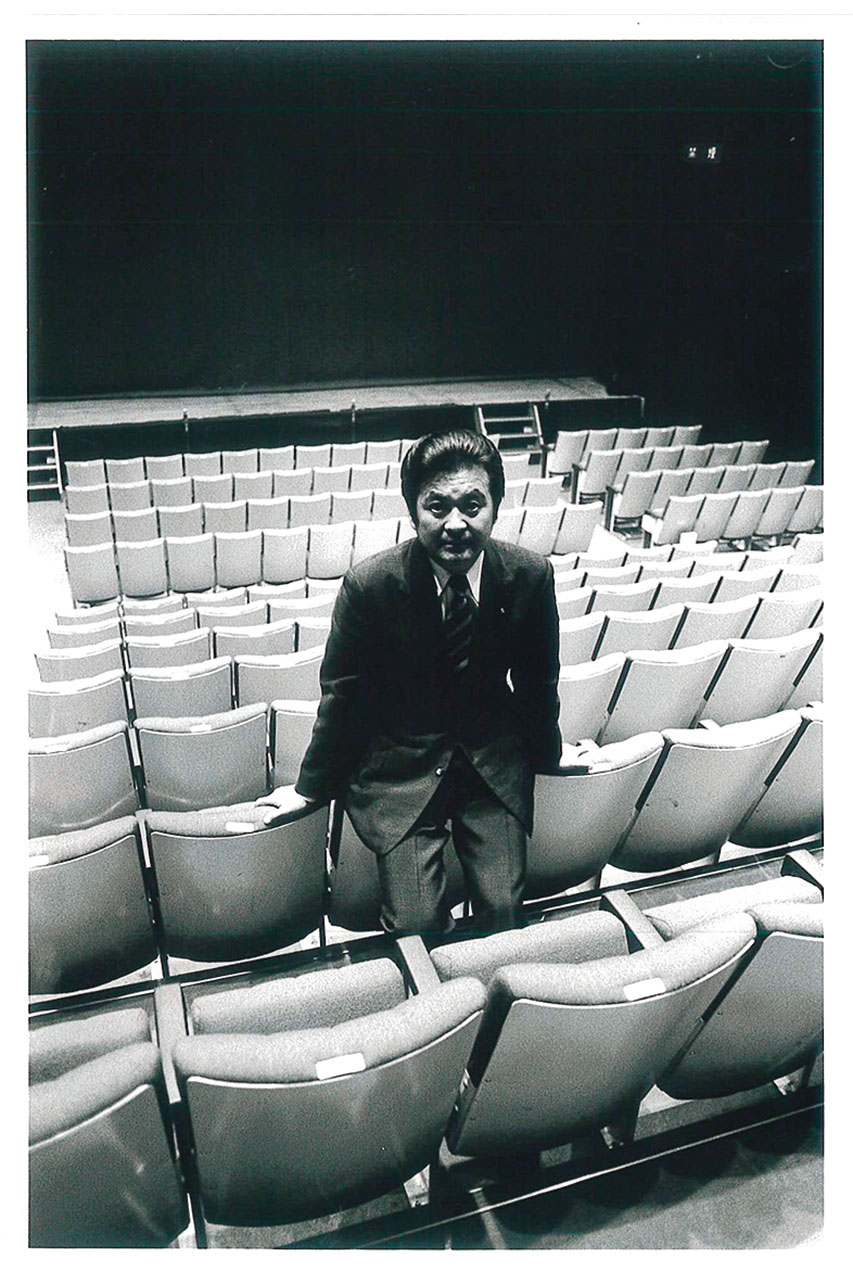

そうして各方面からの声に耳を傾け、丁寧に施工を進め、どの席からも舞台が見やすく、ささやくような声でも奥まで通り、舞台袖には十分なスペースが設けられるなどなど、演じる側にも観る側にも配慮が行き届いた劇場が82年11月3日に完成します。土地取得から10年の歳月が経過していました。

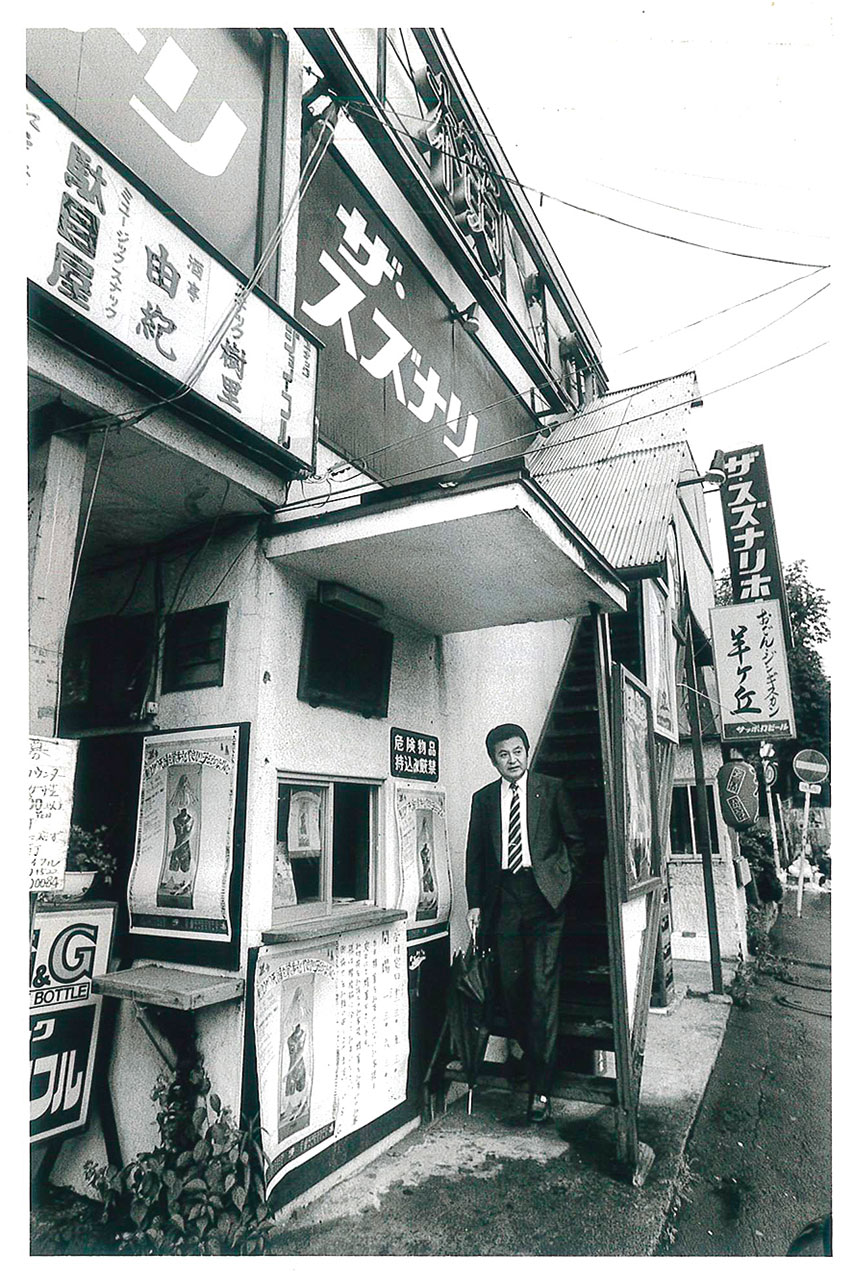

本多劇場に先だち、81年には鈴なり横丁2階のアパート部分を改造した稽古場も開設。すると稽古場ではもったいない、劇場として使いたいという声が上がり、ザ・スズナリホールとします。

「スズナリもすぐに予約でびっしりになりました。東京にはジァン・ジァンと自由劇場ぐらいしか小劇場がなかったから、求められていたかもしれないですね。小劇場っていうのは、芝居をやりたくて見に来た人が、このくらいの小屋ならオレもできるんじゃないか、っていうのが大事。気取らない、ちっちゃい劇場で自分のやりたいものをやれるのが一番。作家や演出家にとっても、役者にとっても、劇場を見てこういうもの書きたい、こうやれるんじゃないかって、イメージが湧くみたいですよ、小劇場って」

劇場を作ってからは、飲食業はスッパリやめて、家賃収入と劇場に専念したといいます。

「飲み屋のオヤジは金儲もうけの手段であって、一生涯の仕事だとは思っていなかったんでしょう。芝居やっていきたいという思いが、どこかにあったんですね。札幌の演劇研究所時代に長ちょう光こ う太た という先生に演劇理論からなにから、みっちり仕込まれ、『俳優は俗界から離れなくてはいけない』と教えられました。それから『小さくても自分たちの〝板〞(劇場)が欲しい』という言葉がずっと記憶にありましたよ。劇場はそんなに儲かるものじゃないし、最初からこれで儲けようなんて思っていません。みんなが使ってくれれば、それでいい。劇場の経営にも口を出さない。ただ、言ってるのは、どんな商売でもインチキトンチキは絶対ダメ。誠実にやるだけです」

本多さんの半生を聞くにつけ、もし演劇の神様がいるのなら、この人は演劇界を盛り上げるために神に遣わされた使者なのではないか、と思えてきました。いや、本多一夫さんこそが、小劇場ブームの立役者という次元では語り得ない、演劇の神様なのかもしれません。

取材・写真協力/本多劇場グループ