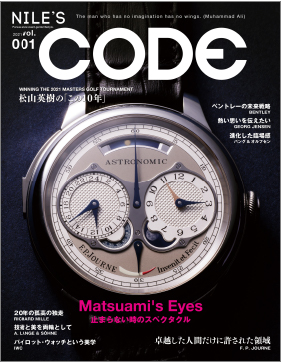

ダウンサイジングとパーソナル

いまクルマの世界で流行っているのは、ダウンサイジング。小さな排気量で大きな排気量と同じぐらいのパワーを持つクルマが増えていることに気づいているだろうか? いっぽう消費者も、大きなクルマから小さなクルマへ移行する傾向にあるとか。

SUV(スポーツユーティリティビークル)とよばれるジャンルでも、同じような傾向が出はじめている。コンパクトで高品質、それでいて、いままでのハッチバックとは一線を画すシャレたデザイン。そんなクルマが欲しいひとたちが世界中に増えている。

アウディが2011年4月に上海で開催された自動車ショーで発表した「Q3」も、小粋な街乗りグルマが欲しいひとに、大いに注目されている。全長4385mm、全幅1831mm、全高1590mmというボディサイズに、リアにはちょっとハッチバックを思わせるテールゲート。アウディが言うところの「クーペライク(クーペのような)」ボディデザインが特徴だ。エンジン排気量は多岐にわたるが、日本には2リッターターボの「Q3 2.0TFSI クワトロ」が導入される予定。フルタイム4WDシステムのクワトロ搭載モデルだ。

日本での発売は「2012年なかばの予定」(アウディジャパン)だが、このクルマの性能をまずはジャーナリストにお披露目しようということで、どさきごろ、大々的な国際試乗会が行われた。それも中国で。

中国で売れているアウディ

「穿越中国之旅」と漢字のタイトルも用意された「アウディQ3トランスチャイナツアー2011」。世界各国から160人のジャーナリストを集め4つのグループを編成、20台のQ3を用意して北京から桂林までの5700kmを走破するというものだった。

中国ではツーリスト向けのレンタカーはまだないはずだし、当局は外国人旅行者がハンドルを握って、好き勝手に走りまわるのを好まない、と言われる。それをアウディでは可能にしてしまった。背景には、アウディと、アウディが属するフォルクスワーゲングループが、北京と長春で1991年から自動車生産を始めているという、良好な関係も影響していそうだ。

アウディではA6の中国仕様であるA6L(ロングホイールベース)、同じようなA4L、そしてSUVのQ5を生産しており、すでに100万台を突破。さらに「この先3年で100万台上乗せする」と鼻息が荒い。長春工場でそのことを話してくれたのは、中国での合弁会社FAW-VW (一汽フォルクスワーゲン) アウディ事業部マネージング・ダイレクターのドミニク・ベッシュ氏。2010年9月までアウディジャパンの代表取締役社長を務め、日本での業績を伸ばしたフランス人だ。

中国では海外生産のアウディ各車も輸入販売されており、街ではA8やR8など新しいモデルも見かける。中国が世界貿易機構(WTO)に加盟してから、かつて300%ともいわれた関税率が10%台に落ち着いている背景もあり、中国の空港にはA1の大きなポスターが張り出されている。我われ日本から訪れたチームのQ3試乗は深蝨ウがスタートだったが、そこでも多くの通行人がデジカメでクルマを撮影していた。早くも話題性は充分にあるということか。

コンパクトだが余裕あるQ3

アウディQ3は、日本でもセールス好調というQ5の下に位置するモデルで、さきにも書いたように外寸は比較的コンパクトで、かつクーペのようなデザインゆえ、スポーツカーの代わりに乗ってもいいようなスタイリッシュさを持っている。

外観は、現在のA8、A6、そしてA1という新しいモデルと共通する、最近のアウディのグリルをはじめ、LEDを効果的に使ったヘッドランプとリアコンビネーションランプが目を惹く。アウディの大きな魅力である高品質感はしっかりあり、ボディ各部の合わせ目がぴしっとしている。その硬質感とともに、内装の作りのよさが印象に残る。リアのハッチゲートが寝かされているが、荷室は狭くない。身長175cmの男が4人乗車していても、大型スーツケース2つを楽々搭載できる。リアシートは分割可倒式なのでゴルフクラブなど長尺ものを入れるのも問題ないはずだ。

インテリアは、ボディ幅に余裕があることもあり、広々感が強い。スポーティな印象を強調するようにした、と内装を担当したアウディ・デザインセンターのデザイナーは語っていたが、タイト(窮屈)でなく、いわゆるヨンクに時々あるような落ち着かなさもなく、いいかんじのクルマとの一体感がある。

アウディQ3の操縦感覚は、万人向けだ。いきなりセダンから乗り換えても、なんの違和感もない。2リッターターボエンジンは、低回転域のトルクが豊富、つまり、少しアクセルペダルを踏んだだけでクルマが力強く加速する。それにハンドルを切ったときに車体が動く感覚が自然で、スポーツカーほど過敏でないが、ヨンクという言葉から連想されるほど鈍でない。タイヤ(ピレリ・スコーピオン)が硬めのキャラクターをもっていたせいでハンドルへの反応速度が高かったのかもしれないが、運転好きのひとも、Q3は満足いくと感じられた。

乗り心地は快適で、フワフワとしていないし、路面の凹凸でポンポンはねることもない。中国の道では意外にもきれいな舗装路が多かったせいかもしれないが、気持ちよく運転できた。室内の静粛性も高く、中国の3車線の高速道路の法定速度である120km/hでは外部からの侵入音が大きく感じられることはない。後席にいても(静かだな)と思えた。

燃費も重要なテーマ、とアウディでは言う。Q3にはエンジンのトルクをムダなく駆動系に伝える7段Sトロニック変速機が採用されている。加えて、信号待ちなどでエンジンを停止させる「スタートストップシステム」をはじめ、ブレーキを踏むとそこで電気がおきバッテリーに充電される「エネルギー回生システム」、さらに、一定速度での高速走行時にクラッチが切られてエンジンがアイドリング状態になる「コースティングモード」も。燃料消費を抑えてくえるさまざまな技術が投入されている。

変わりゆく中国、変わらない中国

中国は、さきに触れたように大型都市である深圳(Shenzhen)でクルマを受け取った。そこから純正のカーナビを頼りに(じつに頼りがいがあった)、広州(Guangzhou)へハイウェイで。そこからやはり高速を使い、慶肇(Zhaoqing)へと走った。

途中、山中の道もルートに組み込まれていたが、いたるところが舗装されており、また舗装工事中だったのには少々驚いた。交通量はそれほど多くない模様だが、農村のインフラ整備なのだろうか。中国はどんどん変わっている、と久しぶりに中国に来たという同行者は感想を述べていた。

それから名前もわからない小さな街をいくつも抜け、梧州(Wuzhou)を経由して、ハイウェイで陽朔県(Yangshuo)へ。日本人韓国客におなじみ、カルスト地形の岩のような山のような隆起が無数に生えている奇景が、高速道路の周囲に現れる光景は息をのむばかりだ。ここは変わらない中国だ。梧州では半袖でも汗が出るぐらいだったのに、陽朔ではフリースを着てちょうどいいぐらい。200kmほどのドライブだが、劇的な変化だ。外国からの観光客向けの施設も着実に整備が進んでおり、桂林などはハワイのようなりっぱなリゾートホテルまであった。もちろん従業員はみな上手に英語を話す。

最後は陽朔から一般道を通って、桂林(Guilin)へと向かった。これも興味ぶかいコースだ。中国の農村の生活が垣間見られるからだ。道路に沿って商店やレストラン(といっても小さなもの)が並ぶ。街を離れると、道路の両脇には竹林(いまだに工事の足場は竹で組まれている)や、米の水田。タイやベトナムを連想させる南の風景だ。村が時おり現れるが、かならず入り口に大きな門がある。未知の客を誰何するためだろうか。大陸の歴史を感じさせた。

800km走ったのちのQ3の印象は、東京など日本の市街地で、おおいに使い勝手のいい1台になりそう、というものだ。ボディサイズも適当で、室内が狭くなく、外寸が大きすぎることもない。セダンでもない、ハッチバックでもない、新しいコンセプトのクルマを探しているひとにとって、Q3ですいすい市街地を動きまわるイメージはとても合っているのではないだろうか。

Audi Q3 2.0 TFSI Quattro

ボディサイズ:全長4,385×全幅1,831×全高1,590mm

エンジン:2リッター直4DOHC16バルブ+ターボチャージャー

最高出力:155kW(211ps)/5,000-6,200rpm 最大トルク:300Nm/1,800-4,900rpm トランスミッション:7段Sトロニック

※『Nile’s NILE』に掲載した記事をWEB用に編集し再掲載しています